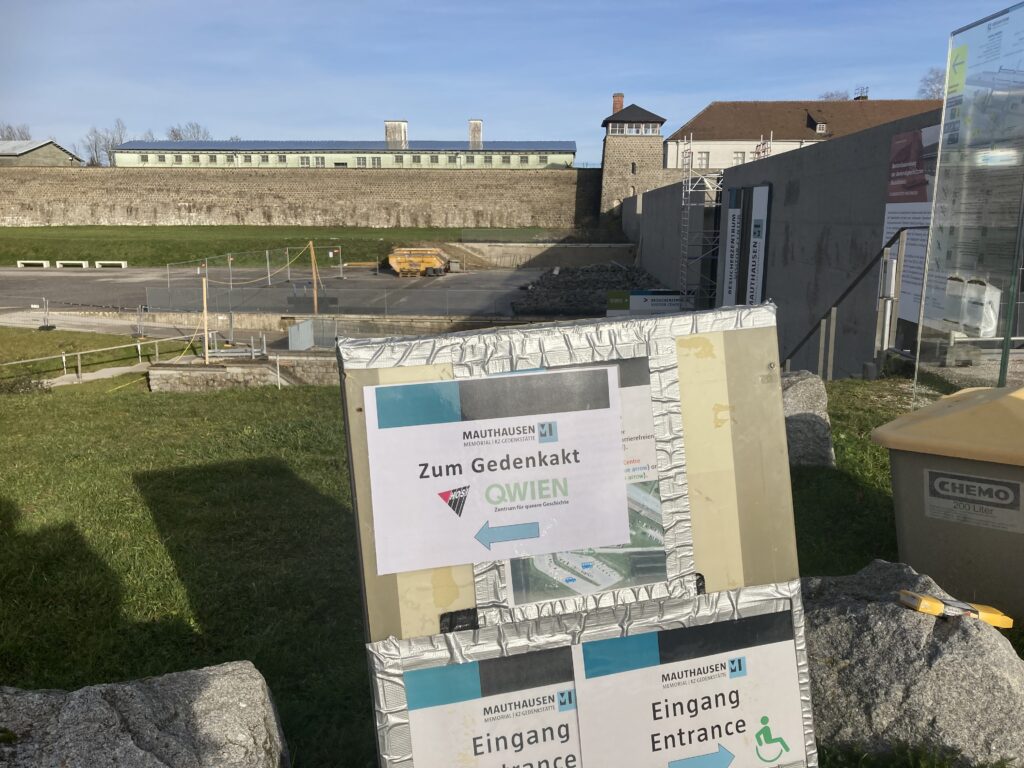

Am 7. Dezember fand in der Gedenkstätte des Konzentrationslagerns Mauthausen ein Festakt statt, der daran erinnerte, dass vor 40 Jahren im Lager das erste Gedenkzeichen für die homosexuellen Opfer der NS-Verfolgung weltweit angebracht wurde.

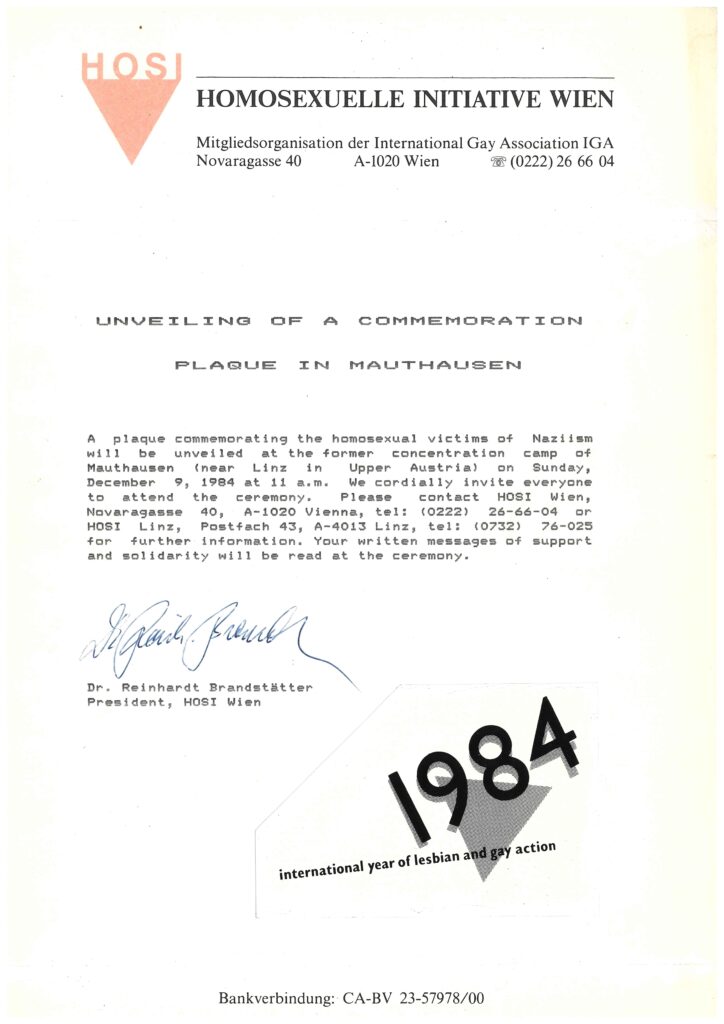

Im Qwien Archiv haben wir die englischsprachige Einladung zu den Feierlichkeiten im Dezember 1984 gefunden. An den offiziellen Opferverbänden vorbei, die sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt hätten, war es der HOSI Wien gelungen, aus dem Innenministerium die Genehmigung für die Anbringung dieser Gedenktafel zu erhalten. Das grafische Design der Einladung ist sehr simpel, mit einem Nadeldrucker ausgedruckt und auf das offizielle Briefpapier der HOSI montiert. Unterschrieben wurde sie vom damaligen Obmann Dr. Reinhardt Brandstätter, der sich zur selben Zeit auch aktiv im Kampf gegen Aids engagierte.

TOTGESCHLAGEN TOTGESCHWIEGEN steht auf dem rötlichen Dreieck aus Marmor, das an den rosa Winkel erinnert, mit dem homosexuelle Männer im KZ gekennzeichnet wurden. Diese Inschrift ist heute auch auf Gedenksteinen an anderen Orten zu finden. Totgeschwiegen sind die Opfer heute nicht mehr. Weltweit gibt es Erinnerungszeichen für sie, darunter auch in vielen Gedenkstätten wie Dachau, Buchenwald, Sachsenhausen oder in Ravensbrück für die lesbischen Opfer des NS-Terrors. Erst im Herbst wurde im KZ Melk, einem Außenlager von Mauthausen, eine Gedenktafel eingeweiht.

Zum Gedenkakt in Mauthausen luden neben der HOSI Wien und HOSI Linz, auch die Gedenkstätte und Qwien, das Einblick in die aktuellen Forschungen zu den Opfern gab. Andreas Brunner stellte die Lebensgeschichte von Walter Bregartner vor, der 1939 im Zuge eines großen Verfahrens der Gestapo Wien gegen einen schwulen Freundeskreis verhaftet, zu einem Jahr Kerker verurteilt und danach ins KZ Dachau eingeliefert wurde. Nach wenigen Monaten wurde er nach Mauthausen überstellt, wo er in einem Außenlager in Steyr Zwangsarbeit in der Rüstungsindustrie leisten musste. Er überlebte und versuchte in der unmittelbaren Nachkriegszeit als Opfer der NS-Verfolgung anerkannt zu werden. Als der KZ-Opferverband herausfand, dass er als Homosexueller im KZ inhaftiert war, wurde ihm sein Opferstatus wieder abgesprochen.

Für Homosexuelle gab es erst ab 1995 die Möglichkeit beim Nationalfonds der Republik Österreich für die Opfer des Nationalsozialismus um eine „Sühnezahlung“ anzusuchen. Als Opfer vollrechtlich anerkannt wurden sie erst 2005. ZU SPÄT! Keines der Opfer lebte mehr oder wollte sich nach 60 Jahren Erniedrigung den formal aufwändigen Prozess der Opferfürsorge noch antun.